超声成像技术作为一种无创、实时、高精度的工具,已被广泛应用于鱼类性别鉴定和性腺成熟度评估,并逐渐取代了传统的侵入性方法,例如解剖观察、性腺指数(GSI)测量和激素水平检测。该技术通过提供性腺形态和血流动力学信息的实时成像,为水产养殖中的无损性别分离和最佳繁殖时机选择提供了科学依据。鱼类的性别比例和性腺成熟度直接影响种群结构、繁殖效率和经济效益,尤其是在野生鱼类保护和水产养殖可持续发展方面。本文探讨了超声技术在主要水产养殖国家(如中国、挪威、日本和美国)的原理、应用和研究进展,以及其面临的挑战和未来发展方向。

超声成像原理和图像特征

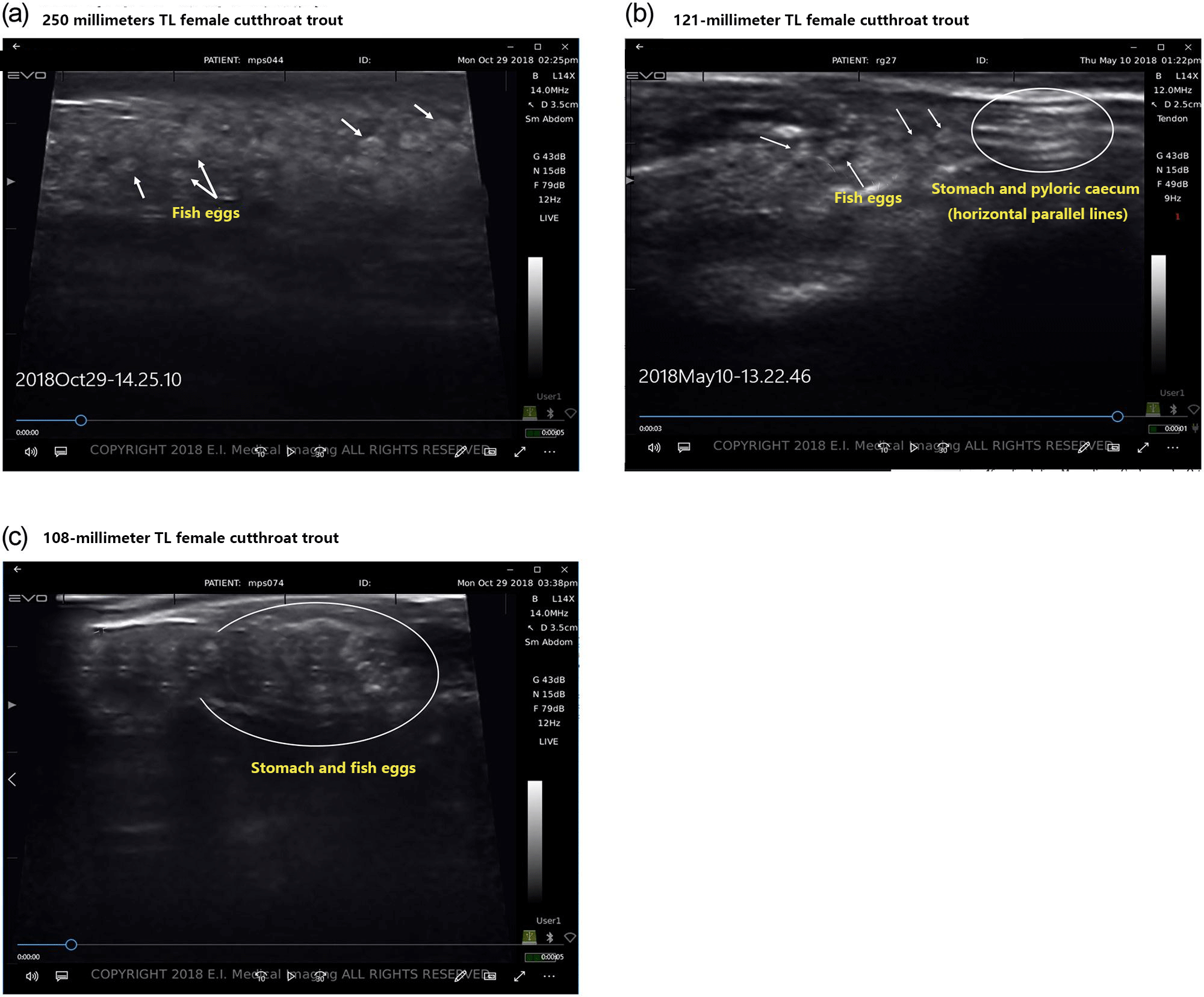

超声成像技术利用高频声波在鱼类组织中的反射来生成图像,声阻抗的差异会形成不同的回声模式,从而识别性腺类型和成熟阶段:

-

女性卵巢成熟的卵巢呈现颗粒状回声,低回声区与高回声点交错分布。在成熟后期(III-IV期),可见边界清晰的大而高回声卵泡。

-

男性睾丸睾丸呈现均匀、细密的反射回声。在成熟期(III-IV期),常见光滑的高反射区;而在早期(I-II期),反射回声较弱,难以与卵巢区分。

-

血液动力学彩色多普勒超声可以进一步检测性腺中的血流变化,为成熟度评估提供更多数据。

超声波技术已在多种鱼类中取得了显著成果,以下列举了一些值得注意的例子。

-

银鲳超声成像与性腺指数(GSI)和激素水平密切相关。通过设定F3(雌性成熟)和M3/M4(雄性成熟)回声阈值,可以快速识别成熟个体,从而减少操作频率。

-

尼罗罗非鱼超声波性别鉴定准确率可达95%,超过人工目测(87%)。然而,对体重低于400克的个体进行睾丸成像仍然具有挑战性,需要优化探头频率。

-

大西洋鲑鱼超声波用于监测野生和养殖雄性鱼类的性腺成熟度,显著减少了不必要的牺牲,并提供了可扩展性。

-

中华鲟将超声成像与性激素测量相结合,可以对 10-17 岁个体进行性别和成熟度分级,这证明了其在保护濒危物种方面的潜力。

主要水产养殖国家的研究进展

主要水产养殖国家对超声波技术做出了重大贡献,使其适应当地需求并推进其产业化:

-

中国作为全球最大的水产养殖生产国,中国在中华鲟、鲤鱼和罗非鱼等鱼类的超声波研究方面取得了突破性进展。科研机构已开发出低成本、便携式的中小型鱼类超声波设备,并集成人工智能算法以提高图像分析效率。例如,中国水产科学研究院开发了一种基于超声波的自动化性腺成熟度分级系统,提高了养殖场中鱼类性别分拣的准确性。

-

挪威挪威在大西洋鲑鱼和鳕鱼养殖中广泛应用超声波技术,重点研究性腺血流与成熟度之间的关系。挪威海洋研究所开发了高频探头,能够清晰地对小型鱼类的睾丸进行成像,克服了分辨率的限制,适用于大规模商业水产养殖。

-

日本日本已将超声波技术应用于虹鳟鱼和鲣鱼等高价值鱼类,尤其是在性别逆转和性腺发育监测方面。日本研究机构已将超声波技术与遗传标记相结合,开发出非侵入性性别鉴定模型,从而提高了鱼苗生产效率。

-

美国美国大力推广超声波技术在鲶鱼和鲑鱼养殖中的应用,尤其是在小型养殖场。美国农业部支持的项目致力于将超声波设备小型化以降低成本,使其更易于小型养殖户使用。此外,美国研究团队还开发了基于机器学习的超声波图像分析工具,以提高检测的客观性。

技术优势与挑战

鱼类超声波技术具有以下优点:

-

非侵入性避免了传统解剖方法对鱼类造成的伤害,适合濒危物种保护。

-

实时能力:可快速扫描水中或水外生物,是大规模水产养殖作业的理想选择。

-

高精度性别识别准确率超过 90%,超越了传统的视觉方法。

然而,挑战依然存在:

-

鱼类尺寸限制对小型鱼类(<200 克)的睾丸进行成像很困难,需要更高频率的探头和更灵敏的设备。

-

设备成本高端超声波设备和彩色多普勒系统价格昂贵,限制了小农户的采用。

-

操作员专业知识图像判读依赖于经验,因此需要自动化分析工具来降低技能门槛。

未来方向

为了进一步促进鱼类超声波水产养殖技术方面,建议采取以下步骤:

-

提高成像分辨率:开发超高频探头,以改善小型鱼类睾丸成像。

-

降低设备成本:制造价格实惠、便于携带的超声波设备,以惠及中小规模农户。

-

标准化和自动化建立标准化的图像分析协议,并整合人工智能和机器学习,以减少对操作人员专业知识的依赖。

-

国际合作加强中国、挪威、日本、美国等国之间的合作,共享数据和技术,推进全球可持续水产养殖。

鱼类超声波技术具有无创、实时和高精度等优点,是性别鉴定和性腺成熟度评估的理想工具。主要水产养殖国家的持续研究推动了该技术的进步,尤其是在濒危物种保护和商业水产养殖优化方面。随着分辨率、成本降低和自动化程度的不断提高,超声波技术有望在全球水产养殖业得到更广泛的应用,从而促进可持续发展并带来经济效益。

发布时间:2025年7月22日